Di Paola Mangano

La voce Pittore dell’Encyclopédie, redatta dal Cavaliere Louis de Jaucourt (*),

è rintracciabile nel volume dodicesimo della seconda edizione (1769),

nella versione originale francese on line seguendo il link che riporto

di seguito – Byterfly. alle pagine 203 e 204.

Anche

se l’attenzione degli enciclopedisti era rivolta da una parte alle

tecnologie e dall’altra ad argomenti filosofici, politico-religiosi e

scientifici – sui quali è oggi reperibile una abbondante e qualificata

saggistica – esiste un notevole numero di voci, non ancora

sufficientemente studiate, che riguardano le cosiddette belle arti.

L’arte

nell’Encyclopédie, recuperando la sua originaria dimensione tecnica,

diviene fenomeno pienamente legato alla sfera del lavoro e dell’utilità

sociale, estrinsecabile in una molteplicità di pratiche, finalizzata

all’incremento ed alla diffusione della cultura nella società.

In

tutta la mole delle voci artistiche mi concentrerò su quelle che più

interessano la pittura al fine di trarne qualche spunto di riflessione,

lungi da me e dalle mie competenze proporre un’analisi critica

autorevole.

Pittore

Artista che sa rappresentare ogni sorta di oggetti per mezzo di colori e pennello.

La

fortuna di un pittore è di essere nato dotato di genio. (1) Questo

genio è quel senso che eleva i pittori al di sopra di loro stessi, che

permette loro di immettere l’anima nelle immagini e il movimento nelle

composizioni che rappresentano. L’esperienza prova a sufficienza che non

tutti nascono col genio che permette di diventare pittori. Abbiamo

visto uomini di spirito, che avevano copiato parecchie volte ciò che la

natura ha prodotto di più piacevole, invecchiare col pennello e la

tavolozza in mano, senza elevarsi al di sopra del rango di mediocri

coloristi e servili copiatori di rappresentazioni altrui. Gli spiriti

più comuni sono capaci di essere pittori, ma mai grandi pittori.

Per i

pittori non è sufficiente avere del genio, concepire idee nobili,

immaginare le composizioni più eleganti e trovare le espressioni più

patetiche: è anche necessario che la loro mano sia stata resa docile a

flettersi con precisione in cento maniere diverse, per diventare capaci

di tracciare con esattezza la linea che l’immaginazione richiede. Il

genio ha, per così dire, le braccia legate in un artista la cui mano non

sia sciolta. Quanto abbiamo detto per la mano, vale per l’occhio;

bisogna che l’occhio di un pittore sia presto abituato a giudicare con

un’operazione sicura e facile, al tempo stesso quale effetto debba fare

una figura di una certa altezza in un gruppo e quale effetto farà un

certo gruppo in un quadro, dopo che il quadro sarà dipinto. Se

l’immaginazione non ha a disposizione mano e occhio capaci di

assecondarla in ciò che richiede, dalle più belle idee generate da

questa immaginazione non può che risultare un quadro grossolano, che lo

stesso artista che lo ha dipinto rifiuterà, in quanto si renderà conto

che l’opera prodotta dalla propria mano è inferiore all’opera immaginata

dal suo spirito.

Lo studio necessario per perfezionare occhio e mano

non si fa dedicando qualche ora distratta a un lavoro spesso

interrotto. Tale studio richiede una totale attenzione e una

perseveranza che si protragga per molti anni. E’ nota la massima che

impedisce ai pittori di lasciar passare un intero giorno senza stendere

almeno qualche pennellata; non per niente si applica questa massima a

tutte le professioni, tanto la si è ritenuta saggia: nulla dies sine

linea. (2)

L’unico periodo della vita che è particolarmente adatto a

far acquisire perfezione all’occhio e alla mano è quel tempo in cui gli

organi, sia interni sia esterni, stanno completando la loro formazione: è

il periodo che va dai quindici ai trent’anni. Durante questi anni gli

organi contraggono facilmente tutte le abitudini, di cui la loro intima

conformazione li rende suscettibili. Ma se si perdono questi anni

preziosi, se si lascia che passino via senza trarne profitto, la

docilità degli organi svanisce irrimediabilmente e nessun sforzo può

essere fatto per rivitalizzarla. Sebbene la lingua sia un organo molto

più agile della mano, tuttavia, pronunceremo sempre male una lingua

straniera imparata dopo i 30 anni.

Un pittore deve essere conscio di

quale genere di pittura gli è proprio e limitarsi a questo genere.

Rimane confuso tra la folla chi invece potrebbe essere elevato al rango

degli illustri maestri, chi si è lasciato trascinare da una cieca

imitazione, che lo ha spinto a diventare abile in quei generi di pittura

per i quali non era nato e che gli hanno fatto trascurare quelli per i

quali invece era adatto. Le opere che ha tentato di fare sono, se si

vuole, di una classe superiore; ma non è forse meglio essere citati per

essere uno dei primi ritrattisti del proprio tempo, piuttosto che un

miserabile arrangiatore di figure ignobili e storpie?

I giovani

pittori che aspirano al successo devono ancora guardarsi dalle passioni

violente, in particolare l’impazienza, l’avventatezza, l’avversione.

Quelli che si trovano in cattiva situazione economica non disperino di

migliorare la propria situazione con l’applicazione; l’opulenza

allontana dal lavoro e dall’esercizio della mano, la fortuna nuoce più

al talento di quanto non possa essere utile; ma d’altra parte, in uno

Stato i meriti, gli onori, e le ricompense sono necessari per

incoraggiare lo sviluppo delle belle arti e per formarvi artisti

superiori. Un pittore in Grecia era un uomo celebre non appena meritava

di esserlo. Questo tipo di merito faceva di un uomo comune un

personaggio e lo eguagliava a ciò che c’era di più grande e d’importante

nello stato; i portici pubblici in cui i pittori esponevano i loro

quadri erano i luoghi dove gli uomini più illustri della Grecia si

recavano di volta in volta per esprimere il proprio giudizio. Le opere

dei grandi maestri non erano allora affatto considerate come oggetti

ordinari di arredamento, destinati ad abbellire gli appartamenti di un

privato, ma venivano reputate i gioielli dello Stato e un vero tesoro

pubblico, di cui tutti i cittadini dovevano gioire. Si paragoni dunque

l’alacrità che gli artisti di un tempo avevano nel perfezionare il

proprio talento con la brama che noi vediamo nei nostri contemporanei

nell’ammassare ricchezze, o nel fare qualche cosa di più elevato che li

agevoli ad arrivare ai grandi impieghi dello Stato.

Sebbene la

reputazione di un pittore dipenda maggiormente, che non quella dei

poeti, dall’approvazione degli esperti, tuttavia, questi non sono gli

unici giudici del loro merito. Nessuno di loro perverrebbe, se non molto

tempo dopo la morte, al meritato prestigio che gli è dovuto, se tale

giudizio spettasse agli altri pittori. Fortunatamente i suoi rivali

conterranei ne sono i maestri solo per un certo periodo. Il pubblico che

viene illuminato rivendica a poco a poco il giudizio al proprio

tribunale e rende a ciascuno quella giustizia che gli spetta. Ma in

particolare un pittore, che tratta grandi soggetti, che dipinge cupole e

volte di chiesa o che fa grandi quadri destinati a essere sistemati in

quei luoghi ove molti uomini sono soliti riunirsi, è più conosciuto per

quello che è, piuttosto che il pittore che lavora a quadri di cavalletto

destinati a essere chiusi in appartamenti privati.

Ci sono inoltre

luoghi, tempi e paesi in cui il merito di un pittore è riconosciuto più

che altrove. Per esempio i quadri esposti a Roma saranno maggiormente

apprezzati nel loro giusto valore, di quanto non lo sarebbero se fossero

esposti a Londra o a Parigi. Il gusto naturale dei Romani per la

pittura, le occasioni che essi hanno di gustarne, se così si può dire, i

loro costumi, la loro scarsa operosità, l’occasione che loro hanno di

vedere continuamente nelle chiese e nei palazzi capolavori di pittura, e

può anche darsi la sensibilità dei loro organi, rendono questa nazione

adatta più di ogni altra ad apprezzare il merito dei propri pittori

senza l’aiuto della gente del mestiere. Infine un pittore ha conseguito

una buona reputazione, quando le sue opere hanno assunto valore presso

gli stranieri; non è sufficiente avere un piccolo gruppo di gente che le

apprezzi, bisogna che siano comprate e ben pagate; ecco la pietra di

paragone del loro valore.

Ciò che talvolta impedisce il talento dei

pittori, dice al proposito Voltaire (3), e ciò che sembrerebbe spegnerlo

è il gusto accademico, è lo stile che i pittori traggono da coloro che

ne sono ritenuti i maggiori esponenti. Le accademie sono senza dubbio

molto utili per formare gli allievi, soprattutto quando i direttori

operano seguendo le norme del grand gout, ma se un direttore persegue il

petit gout, se il suo stile è secco e arido, se le sue figure fanno le

smorfie, se le sue espressioni sono insipide, se il suo colorito è

debole, gli allievi, soggiogati dall’imitazione, o per il desidero di

compiacere a un cattivo maestro, perdono completamente l’idea della

belle nature. Datemi un artista che sia totalmente preoccupato di

acquisire lo stile dei pittori suoi contemporanei, ne risulterà che ciò

che produce sarà compassato e forzato. Datemi un uomo dallo spirito

libero, pregno della belle nature che copia, ebbene quest’uomo riuscirà.

Quasi tutti gli artisti sublimi sono fioriti prima dell’istituzione

delle accademie, o hanno lavorato secondo un gusto diverso da quello che

vigeva in quelle società; quasi nessuna opera che viene definita

accademica ha ancora costituito, in alcun genere, un’opera di genio.

Il Cavaliere De Jaucourt

L’Encyclopedie, Tomo XII, pag. 203

La traduzione è tratta da Collezione

dell’Enciclopedia, L’Arte e l’Architettura a cura di Cinzia Maria Sicca e

Lucia Tongiorgi Tomasi, 1979 Gabriele Mazzocca Editore

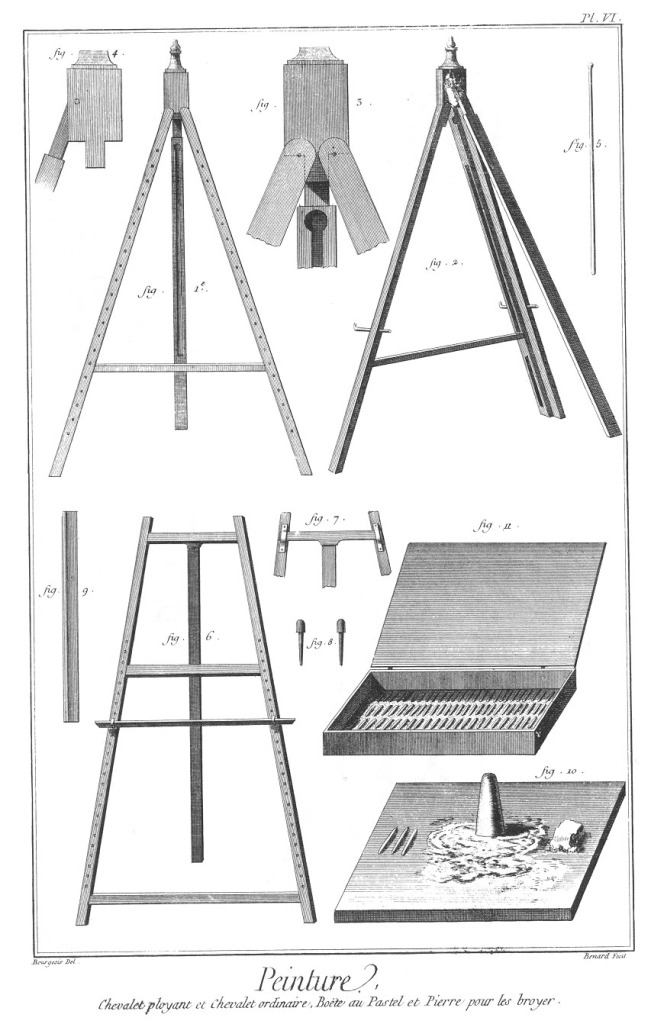

La scena raffigura uno studio in cui si è cercato di riunire diversi tipi di pittura. Sullo sfondo dell’atelier si vedono due statue antiche, un globo, una squadra e alcuni libri, tutte cose utili ai pittori e che testimoniano lo studio dell’antichità, della storia, della geografia e dell’architettura.

La fig. 1. rappresenta un pittore di soggetti storici. a, Scaleo; b, bacile per lavare i pennelli o grande scatola per colori; c,macina di pietra per i colori.

La fig. 2. rappresenta un ritrattista. d, scatola dei colori.

La fig. 3. raffigura un pittore intento a eseguire una riduzione di un quadro del quale vuole fare una copia; e, quadro che gli serve a modello; f, tela sulla quale ha tracciato tanti quadrati quanti ne ha fatti su quello che si propone di ridurre (o di copiare).

La fig. 4. rappresenta un pittore di ritratti in miniatura.

Nella tavola in basso

Fig. 1. Poggiamano. 2. 3. e 4. Spatole di forme differenti. 5 e 6 Spazzolini di cui ci si serve per fondere i colori. 7. 8. e 9. Pennelli. 10. 11. e 12. Tavolozze di forme diverse

Per

eccellere nell’attività di pittore occorrono doti naturali,

acquisizione della tecnica e molta pratica quotidiana. Per gli

enciclopedisti l’insieme di questi fattori non possono che estendere i

limiti dell’arte portando l’artista tanto in alto da elevarsi da lui

stesso.

Genialità, tecnica ed esperienza quindi; tuttavia il genio

non sempre sa disciplinarsi ed adeguarsi alle regole anzi Kant individua

nel “Genio” quella facoltà, che hanno certi uomini privilegiati, di

dare la regola all’arte offrendola come esempio da seguire. Per questo

l’opera dell’artista che possiede il genio non è soltanto piacevole, ma

bella e paragonabile alla bellezza naturale, perché non sottostà a

regole, ma le crea.

Il genio è un puro dono della natura, e il suo

prodotto è il frutto di un momento ispirato; il gusto è il risultato di

un lungo studio, poggia sulla conoscenza di una quantità di regole

solidamente stabilite o supposte tali, produce opere di bellezza

meramente convenzionale. Le regole e le leggi del gusto sono di ostacolo

per il genio.

Un’apparente contraddizione pervade questo scritto.

Da una parte il genio deve imparare la tecnica e quindi sottostare a

regole ben precise di studio e dall’altra non ne deve tener conto perché

sarà lui stesso a crearne di nuove. Ma quello che in fondo si vuol dire

è che in un mondo ideale l’artista dotato di genio saprà appropriarsi

di tecniche e metodi per farne un uso proprio, come e dove non ha

importanza. Tuttavia, credo che con il passare del tempo questo concetto

di genio si sia trasformato in un escamotage per giustificare

qualsivoglia realizzazione pseudo-artistica.

Si chiede in questo

scritto al giovane pittore dal guardarsi dalle passioni violente che

possono nuocere al talento così come l’ambizione alla fama e alla

ricchezza; eppur, che io ricordi, sono più numerosi gli artisti

tormentati che quelli di pacato spirito e diventare famoso e ricco pare

sia l’aspirazione di ogni individuo di quella e di questa

contemporaneità.

Jaucourt riprende in questo articolo pressoché alla

lettera uno scritto volterriano del 1752 (nota n. 3), argomentazioni

molto prossime a quelle sostenute nella voce Talent delle Pensées da

Rousseau, sempre pronto a rifiutare ogni genuflessione nei confronti del

potere istituzionale a tutto vantaggio della natura: “Tante istituzioni

in favore delle arti non fanno che nuocere loro. Moltiplicando

impudentemente i soggetti si confondono; il vero merito resta soffocato

nella folla, e gli onori dovuti al più abile sono tutti per il più

intrigante.” J.-J. Rousseau, Les pensees de J.J. Rousseau, citoyen de

Geneve. Si esprime qui un concetto prettamente illuminista contro la

tradizionale pittura accademica, conservatrice e di maniera, dove non

c’è contatto tra l’artista e la realtà. Si radicalizza quindi lo scontro

tra il mondo accademico e lo stato moderno nascente, caratteristica non

secondaria dell’intera iniziativa editoriale dell’Encyclopédie – le cui

vicende travagliate sono un rilevante sintomo della difficoltà di

transizione fra “vecchio” e “nuovo” sapere.

Note:

*) Cavaliere Louis de Jaucourt (Paris,

Sept 27, 1704; Compiègne, Feb 3, 1779), fu il più prolifico tra gli

oltre 130 collaboratori dell’Encyclopédie. Ha studiato teologia a

Ginevra, scienze esatte e naturali a Cambridge, medicina a Leida, dove

ha incontrato Tronchin. Tornato a Parigi nel 1736, visse in una società

mondana e filosofica. Figura pressoché sconosciuta sebbene centrale per

l’Encyclopédie contribuendo con ben 17.000 articoli. Fu lui a coordinare

la redazione degli ultimi volumi e scrisse per loro più della metà

degli articoli, in un momento in cui D’Alembert aveva lasciato l’avventura e quando Diderot, notevolmente occupato sul lavoro delle tavole, aveva grande bisogno del suo sostegno.

1)

Il concetto di genio è presente nelle voci artistiche dell’Encyclopedie

con il significato di elemento vivificatore dell’imitazione della bella

natura che tuttavia non può prescindere da norme interne che lo

disciplinano. Ad esso è strettamente connesso il gusto.

2) La locuzione latina “Nulla dies sine linea”, tradotta letteralmente, significa nessun giorno senza una linea. (Plinio il Vecchio, Storia Nat., 35).

La frase è riferita al celebre pittore Apelle, che non lasciava passar

giorno senza tratteggiare col pennello qualche linea. Nel significato

comune vuole sottolineare la necessità dell’esercizio quotidiano per

raggiungere la perfezione e per progredire nel bene.

3) Voltaire nel Catalogue de la plus parts des ecrivains francais,

cit., dice “Alle volte i talenti dei pittori sono costretti proprio da

ciò che apparentemente dovrebbero svilupparli: il gusto accademico e la

maniera che i pittori seguono secondo il gusto di coloro che presiedono

alle accademie. Le accademie sono indubbiamente utili per formare il

gusto degli allievi, soprattutto quando i loro direttori lavorano

secondo il buon gusto. Ma se il maestro ha poco gusto, se la sua maniera

è arida o leziosa, se le sue figure sono scorrette, se i suoi quadri

sono dipinti come ventagli, gli allievi, soggiogati dall’imitazione o

dalla voglia di piacere a un cattivo maestro, perdono completamente

l’idea della bella natura. Sulle accademie pesa una fatalità: non si è

mai vista un’opera, detta accademica, in nessun genere, che sia un’opera

di genio. Se un artista è troppo preso dal timore di non impadronirsi

della maniera dei suoi confratelli, le sue produzioni saranno compassate

e forzate, ma se un uomo è di spirito intraprendente, pieno della

natura che imita, riuscirà. Quasi tutti gli artisti sublimi, o sono

fioriti prima delle fondazioni delle accademie o hanno lavorato secondo

un gusto diverso da quello che regnava in quella società.”

PITTURA - STORIA DELLE BELLE ARTI DA L'ENCYCLOPEDIE

fonte: PASSIONARTE

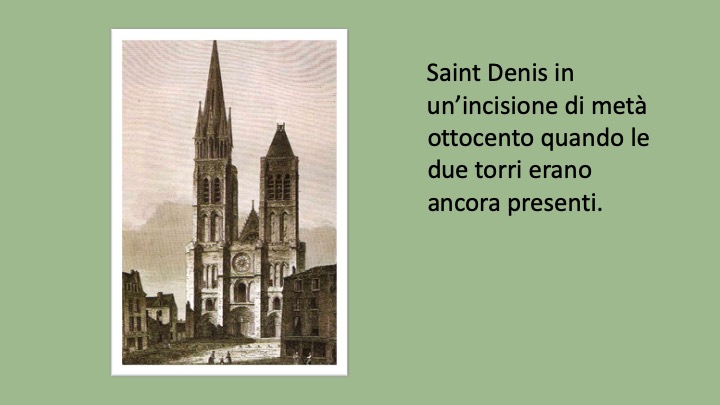

James Stuart & Nicholas Revett ANTIQUITIES OF ATHENS 1762

James Stuart & Nicholas Revett ANTIQUITIES OF ATHENS 1762